Rückversetzung in einen authentischen, Barocken Spielzustand

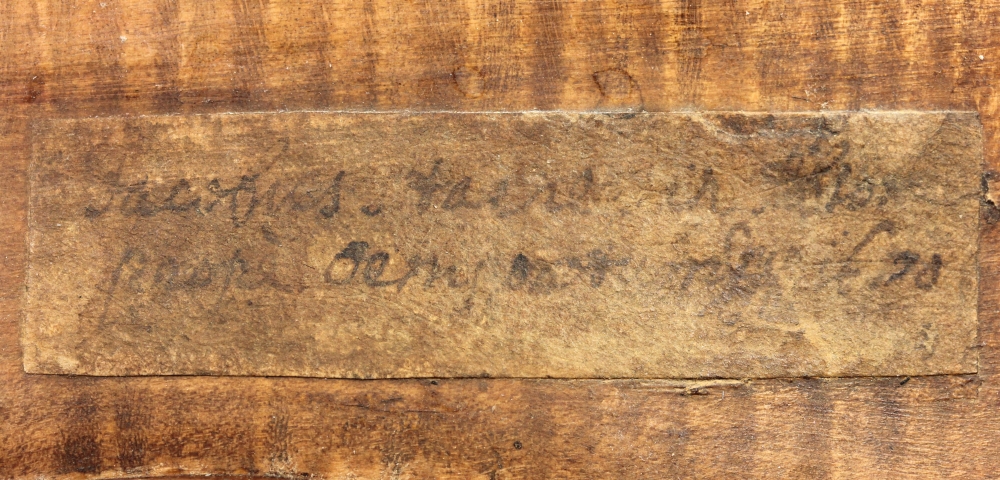

Thema dieses Artikels ist die Rückversetzung dieser wunderbaren Geige von Jacob Stainer in einen authentischen, hochbarocken Spielzustand. Das Instrument ist ein heute schon seltener Glücksfall der von Jacob Stainer erhaltenen Instrumente. Zwar gibt es ein Stimmfutter an Decke und Boden, in ihrer restlichen Substanz sind die Plattenstärken allerdings unverändert erhalten. Auch sonst ist sie für ihre etwa 350 Jahre in einem sehr schönen Zustand. Bis auf drei angesetzte Ecken und Fütterungen an den Aufleimflächen zu Ober- und Unterklotz ist der gesamte Rand der Decke original erhalten. Bislang mit dem Entstehungsjahr 1670 geführt, lässt der zweifellos originale Zettel nach schonender Trockenreinigung das Jahr 1678 vermuten.

Im Lauf ihrer Jahre war die Geige in einen Zustand rückversetzt worden, den man im Außen als eher typisch für die Wiener Klassik charakterisieren kann. Steil gesetzter Hals, hoher Steg, spitze Saitenknickwinkel. Innen befand sich ein auffallend breiter Bassbalken, der massereicher war, als sogar jene typischerweise sind.

Wunsch des Eigentümers war, das klangliche Potential des Instruments freizulegen und es in einen baulich authentischen, hochbarocken Spielzustand rückzuversetzen. Besonders die gesunde Substanz des Korpus stützt dieses Vorhaben erfolgversprechend. Die dazu spezifischen Fragen beleuchten wir nun im weiteren Text. Details zur technischen Umsetzung und die begleitenden restauratorischen Arbeiten werden hier ausgeklammert.

Vergleichsinstrumente

Mit gut zugänglicher Dokumentation sind zwei Violinen Jacob Stainer’s erhalten, die sich in weitgehend unverändertem Zustand befinden. Ein Instrument von 1679 ist unter anderem in der Ausgabe 04/1990 von TheStrad Magazine beschrieben. Ein weiteres Instrument von 1668 befindet sich in der Sammlung des National Music Museum (NMM) in Vermillion, South Dakota in den USA (https://emuseum.nmmusd.org/objects/7891/; abgerufen am 17.11.2025). Dieses zweite Instrument ist in der Fachwelt besonders wegen der unverändert erhaltenen Halsgeometrie mit sehr wahrscheinlich originalem Griffbrett und seinem authentischen Bassbalken berühmt. Die Geige von 1679 trägt auch einen unveränderten Bassbalken und Hals, das Griffbrett ist jedoch eine zeitgenössische Ersetzung.

Planungskern

Als die zwei zentralen, systemischen Planungsfelder für die Rückversetzung in einen authentischen Spielzustand verstehe ich

- den Bassbalken, in Position, Länge, Höhe und Massenverteilung, und

- die Saitenknickwinkel über den Steg und die Halsvorlage als Basis für die Aufrissgeometrie.

Diese beiden Punkte sehen wir uns genauer an.

Bassbalken

Nach Entfernen des bisherigen Bassbalkens war folgende Beobachtung interessant: an der Decke fanden sich innerhalb der bisherigen Leimfläche Schnittmarken, die unter Vergrößerung nach Holzfarbe und Abnutzung als sehr wahrscheinlich original identifiziert werden können. Überträgt man Position und Ausrichtung des Bassbalkens von 1668 proportional auf die gegenständliche Decke (das etwas kleinere Modell Stainer’s), kommt man exakt an diesen Marken an. Eine Positionierung dort und mithin exakt parallel zu den Jahresringen erscheint somit authentisch.

Ausgesprochen interessant ist das Nachvollziehen folgender Details des Bassbalkens von 1668: der etwa 220mm lange und 4mm zarte, halbkreisförmig profilierte Balken ist zur Mittelfuge gekippt eingeleimt, sodass er in Unter- und Oberbug genähert rechtwinkelig auf die Deckeninnenseite steht. Die Zuwachsrichtung entspricht jener der Decke und die annähernd deckengleichen Jahresringe liegen senkrecht, und nicht etwa schräg, im Balken. Dies lässt sich aus meiner Sicht als beabsichtigt erkennen. Wir sehen gewissermaßen einen Bassbalken als lokal genaue Verdickung der Decke. Ein möglicher Konnex zur Vorläuferpraxis einer im Holz stehen gelassenen Mittelrippe!

Die Masseverteilung ist asymmetrisch mit dem höchsten Punkt zwischen den oberen f-Loch-Beeren – dem Bereich der größten Deckenstärke – und der halben Länge. Zum Stegfuß hin nimmt die Höhe bereits merklich ab. Der Wert mag überraschen: an seiner höchsten Stelle misst der Balken lediglich rund 4.8mm zur Innenseite der Decke. Erkennbar ist auch, dass Stainer den Balken länger eingeleimt hatte und bei der Ausformung etwa 8mm kürzte – man darf eine bewusste Abstimmung als wahrscheinlich vermuten.

Das erkennbar systematische Konzept wurde gegenständlich nachvollzogen. Die Detailausformung des Balkens allerdings geschah nicht stumpf nach Zahlenwerten sondern in gefühlvoller Abstimmung zur Decke und homogener Tonentwicklung des Balkens in sich. Verblüffend, wie frei, resonant und reaktionsfreudig die Decke im Vergleich zum Zustand mit dem bisherigen Bassbalken klang!

Aufrissgeometrie & Hals setzen

Die Geige von 1668 ist wegen ihres sehr wahrscheinlich originalen Griffbretts ein substanzieller Anhaltspunkt für die Planung einer historisch adäquaten Aufrissgeometrie. Mit spieltechnisch sinnvollen Saitenabständen misst sich der (virtuelle) Saitenknickwinkel in der Longitudinalebene zu 157.5°. Wie disponiert sich nun dieses „Saitendreieck“? Der bündig mit der Deckenrandebene verlaufende Untersattel fixiert einen Schenkel. Die Halslage legt den anderen fest: der Abstand von Obersattelfußpunkt zur Longitudinalachse der Deckenaufleimebene am Zargenkranz, lässt sich an den Vergleichinstrumenten zwischen 1.5 und 2mm bestimmen. Fügt man das Griffbrett mit seiner sattelseitigen Kronendicke von 5mm hinzu ist der Referenzpunkt für den zweiten Schenkel gefunden.

Diese Systematik wird am gegenständlichen Instrument nachvollzogen um zu einer funktional folgerichtigen Steghöhe zu gelangen. Bei einer geplanten Hals(vor)lage von 1.5mm, einem (virtuellen) Saitenknickwinkel von 157° (unter Abzug von 0.5° gegen allfälliges Halssteigen unter Saitenspannung) und einer spieltechnisch sehr angenehmen mittleren Saitenlage von 3.5mm am Griffbrettende, ergibt sich bei der vorliegenden Wölbungshöhe von 18.4mm eine Steghöhe von 28.5mm. Dies mag im modernen Kontext aberwitzig klein erscheinen – zusammen mit der schmalen Breite von 38mm entspricht dies im modernen Kontext etwa dem Steg einer 3/4-Geige -, ist aber genau richtig, wenn man nicht exzessive und erdrückende Saitenknickwinkel „verbauen“ möchte.

Nach dem Einfügen eines neuen Halsschaftes in den Löwenkopf aus Birnenholz wurde der Hals in entsprechender Weise stumpf an den Zargenkranz angesetzt und mit einem Schmiedenagel im ersetzten Oberklotz gesichert. Die Fehlstelle am Zargenkranz ist dabei unter größtmöglicher Schonung der Originalsubstanz nur mit geraden Flanken ausgesetzt. Da direkt nebenan originaler Grund erhalten war, kann gefolgert werden, dass der ursprüngliche Halsfuß jedenfalls nicht breiter gewesen war. Dies und die durch den Wirbelkasten selbst eng festgelegte Obersattelbreite sind zwingende Randbedingung für die Gestaltung der Hals- und Griffbrettbreiten.

Griffbrett, Hals ausformen & Retuschen

Das Griffbrett der Geige von 1668 ist aus mehrerer Hinsicht interessant. Spiel- und Seitenflächen sind mit Ebenholz furniert. Dies wird mit dem Aufkommen der umsponnenen g-Saite üblich. Der Kern besteht verifiziert aus Ahornholz, mit senkrecht stehenden und etwa 2-3mm abständigen Jahresringen. Seine Spaltrichtung verläuft parallel zur Spielfläche. Der tiefe, v-förmige Einschnitt am Korpusübergang flexibilisiert die sonst sehr steife Zunge und macht sie klanglich relevant. Bemerkenswert ist eine Verdrehung von etwa 1.5mm zur Bassseite entlang der Länge, gemessen an den Kanten am Griffbrettende. Diese Beobachtung mag mit einer Verformung durch die Jahrhunderte vermutet werden können. Genau so gut ist möglich, dass Stainer dies absichtlich tat, um einen symmetrischeren Steg und so einen flacheren Knickwinkel an der g- und einen spitzeren an der e-Saite zu erhalten. Ich vermute stark zweiteres. Auch spieltechnisch ist eine solche Verdrehung zur Bassseite sehr angenehm.

In Absprache mit dem Eigentümer wurde hier ein solches Ahornkern-Griffbrett mit Verdrehung der Spielfläche angefertigt. Die Ausformung der Flanken geschah in einem Schritt mit dem Verschneiden des Halses. Weil der Hals hier aus dem leichteren Birnenholz besteht und nicht aus dem schwereren Ahorn, wie bei den zwei Vergleichsinstrumenten, wurde dieser zunächst dicker und voller belassen als bei jenen, aber der Systematik nach verwandt. Das spieltechnisch gewünschte, „volle“ Querprofil half, auch den vermeintlich schwierig zu bedienenden, dicken Griffbrettkeil angenehm werden zu lassen. Es ermöglicht einen „lotrechten“ Übergang von der Halsfußkurve in die diskantseitige Griffbrettflanke, die mithin zur Spielfläche hin „eingezogen“ werden kann. Dies ist der Griffhand sehr sympathisch.

Die feinere Ausformung der Halsstärken sowie des Längs- und Querprofils erfolgte in klanglicher Abstimmung unter Spielspannung einer adäquaten Besaitung. Es ist geradezu verblüffend, was sich da tut.

Klangeinstellung

Nach Abschluss der Retuschen an Halsfuß und Kragen stand die Klangeinstellung. Weder die Stege, geschweige denn die Saiten an den Vergleichsinstrumenten sind original erhalten. So stützen sich Stegmodelle, und auch der Saitenhalter, auf anderweitige Originale oder Ikonographien aus der Epoche. Aus den mehreren, maßgefertigten Modellen ging ein flach gewölbter Saitenhalter mit Ahornkern und ein Steg mit tiefliegender Basis, reichlich Flügelmasse und Doppelherz als die klanglich befriedigendste Lösung hervor. Auf Saitenseite begann die Suche bei dem, was historisch überliefert ist. Im Detail ist es jedoch immer das Instrument, das einem zeigt, was es braucht. Die optimale Spannungsverteilung der vier Saiten zu finden, die zusammen bei etwa 21kg Saitenzuggewicht zu liegen kamen, war eine beiderseits leidenschaftliche Herausforderung. Mittlerweile gut eingespielt, erfreut sich die so „wiedergeborene“ Geige in den Händen eines Barockprofis reger Konzerttätigkeit. Hoffentlich noch einmal 350 Jahre.