Ansetzen eines neuen Bodenplättchens und Sanierung eines Ausbruchs

In diesem Artikel über die Restaurierung eines Bodens der Gebrüder Amati, werden Sie sehen, dass man auch gravierende Beschädigungen erfolgreich sanieren kann. Das bestehende Bodenplättchen war bereits mehrfach repariert worden, nun jedoch bis in die Wölbung reichend ausgebrochen.

Abgüsse & Risse sanieren

Erster Schritt nach Abnahme der (störenden) Retuschen im Bereich des Bodenplättchens ist ein detailgetreuer Abguss der Außenwölbung. Dieser dient für alle weiteren Schritte als Gegenform und „speichert“ sozusagen die Wölbungsform des Bodens. Weil der Ausbruch bis in die Wölbung reicht, fehlt auch etwas Wölbungsform im Abguss und muss ins Negativ eingearbeitet werden. Nun können alle beschädigten Reste sicher entfernt werden und die Risse, die unter einem bisherigen Futter lagen, sind nun für Öffnen, Reinigen und Neuverleimen gut zugänglich.

Strategie für die Sanierung des Ausbruchs

Für den Neuaufbau des beschädigten Bereichs kommen grundsätzlich mehrere Strategien in Frage. Besonders der gestuft zurückgebliebene Ausbruch ist nicht einfach zu lösen. Er soll ästhetisch ansprechend saniert und möglichst dauerhaft gesichert werden. Ein stumpf angesetztes Ersatzstück leistet dies hier nicht. Aufwändig, aber in der Gesamtbetrachtung die hier sinnvollste Lösung besteht darin, den Ausbruch zunächst mit Spänen aus Originalholz zu „füllen“ und dann das eigentliche Bodenplättchen als darüber gelegtes Futter anzusetzen. Dazu werden an der Innenseite der späteren Futterfläche links und rechts der Mittelfuge zwei breite Späne ausgeschnitzt. Anschließend arbeitet man den Ausbruch wannenförmig flach „auf Null“ in den Abguss und minimal hinein. Auf diese Weise setzt das Original vollkommen nahtlos in die vom Abguss vermittelte Form fort.

Der erste Span

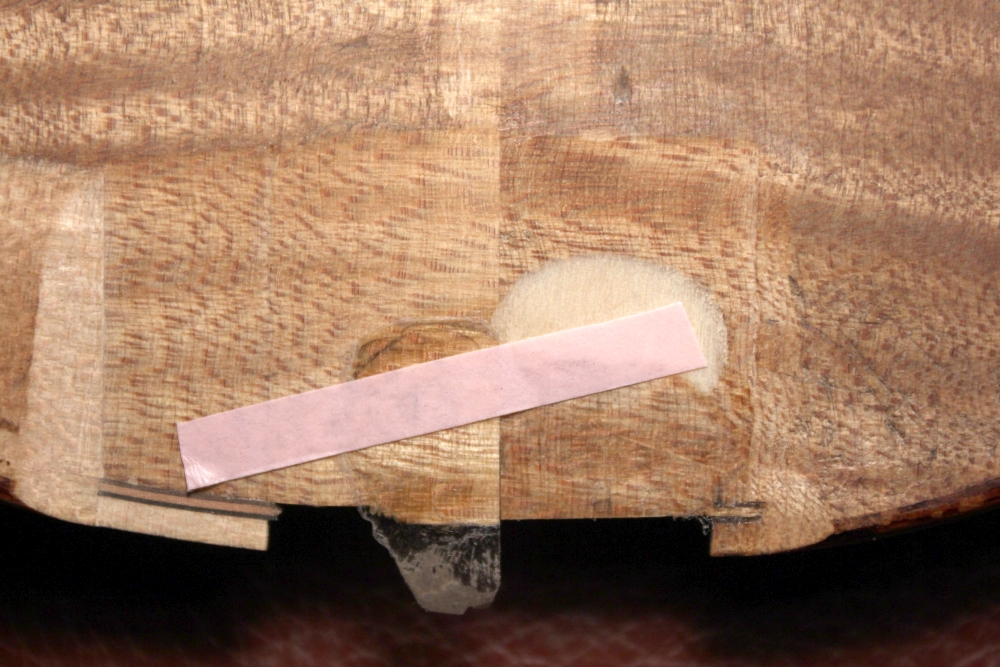

Nun kann der erste Span am Original so ausgerichtet werden, dass Jahresringrichtung und Holzmerkmale sich möglichst schön anfügen. Da aus benachbartem Originalholz stammend, sind Faserrichtung, Holzfarbe und -textur diesem sehr nah – für die spätere Retusche eine erhebliche Erleichterung. In dieser Position temporär fixiert, kann mit einem kleinen Sandsäckchen geleimt werden: Der im Abguss gespeicherte und ausgeformte Wölbungsverlauf vermittelt die Form, die der Span annimmt.

Der zweite Span

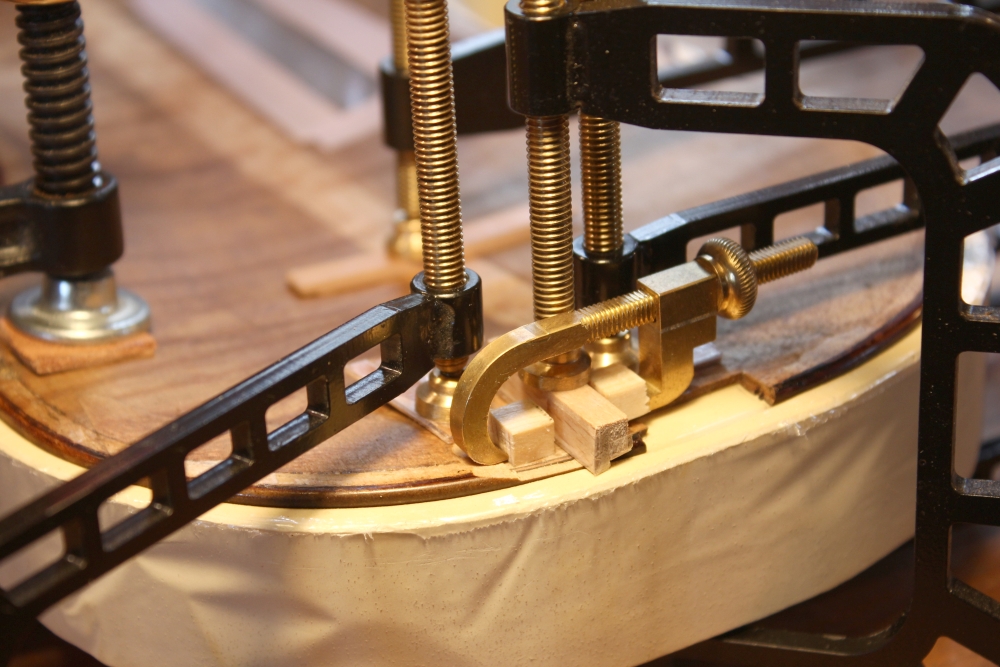

Nach dem Schneiden der Mittelfuge kommt der zweite Span in analoger Art ans Instrument. Eine weitere Verleimung mit einem Zwischenfutter hält die hauchdünnen Späne in ihrer Sollform, eine „Formverleimung“.

Das zweiteilige Futter für das Bodenplättchen

Nun können wir uns dem eigentlichen Bodenplättchen zuwenden. Eine hervorragende Methode dieses statisch dauerhaft und ästhetisch ansprechend anzufügen, besteht im Ersatz aus einem Stück. Dabei werden Aufleimfläche, Rand und Bodenplättchen von einem, oder, wie hier im Fall einer Mittelfuge, zwei massiven Holzteilen gebildet. Nach dem Ausformen der Gegenfläche am Original – dazu ist dieses im Abguss fixiert – werden die beiden Teile vorgepasst und dann zur Farbangleichung schonend gebacken.

In der anschließenden Feinpassung stellt man zunächst für ein, dann das andere Stück einen vollständigen Fugenschluss zum Original her. Die Leimung der beiden Teile erfolgt dann in einem Durchgang gemeinsam. Die Ausführung des Futters ist einer Anmerkung wert: die schräggestellten und wannenförmig gearbeiteten Flanken innerhalb der Randeinlage beugen Rissen vor, die den Jahresringen folgend geschnittenen Randfugen außerhalb der Randeinlage sind optisch bestlösend und Originalmaterial schonend.

Fertigstellung

Nach dem Einsetzen eines Stückchens fehlender Einlage können Bodenplättchen, Rand, Aufleimfläche und Wölbungsbereich neu geformt werden. Meine liebe Kollegin Henriette Lersch, in deren Zusammenarbeit das zugehörige Gesamt-Restaurierungsprojekt geschah, führte die Retuschen aus. Mehr Informationen hierzu finden Sie in Ihrem Blog unter „The total makeover“ (https://lerschgeigenbau.at/aktuelles.html; abgerufen am 17.11.2025).

Addendum: Zur Zuschreibung des Instruments arbeiten ausgewiesene Experten. Nach aktuellem Kenntnisstand sind einige Teile frühe Ersetzungen aus dem 18. Jahrhundert, im speziellen der Boden könne den Amati-Brüdern zugeordnet werden.